はじめまして!ジャンプ+編集部1年目のK谷です!

学生時代は医療系の勉強をしており、大学院では毎日顕微鏡で臍帯血(へその緒の血)の細胞を眺める日々を送っていました。今は少しでも早く一人前の編集者になれるよう、頼りになる先輩に色々なことを教えていただいきながら大好きな漫画を眺める毎日です!

そんな私が最初に「これは難しい…。」と思ったのが「ネーム」です。原稿になった漫画はよく目にする機会がありますが、ネームは今まで見る機会があまり無かったので「読みやすいネーム」の作り方が分かりませんでした。(「読みやすいネームなんて楽勝。」と思った方、まだサイトを閉じないでください。もう少しスクロールしていただくと、大人気作品を連載中の先生方のネームが…!もう少し、もう少しご辛抱ください…!)

「ネームは描いた本人が分かるように描けばいいよね。」と思う方もおられるかと思いますが、「読みやすいネームづくり」は漫画家を目指している皆さんにとっては重要な課題になります。

なぜ重要なのかというと、実はジャンプ+の連載会議には作品をネームでご提出いただくことになっているからです。読切作品をご提出いただく際も同様です。また、最近はジャンプルーキー!でもネーム原作のみを募集する漫画賞「少年ジャンプ+ネーム原作マンガ賞」(現在は応募を締め切っております)を開催しました。

このような理由から、作品の魅力が十分に伝わる「読みやすいネームづくり」は漫画家デビューには必要不可欠と言えます!

皆さん、「読みやすいネーム」「作品の魅力が伝わるネーム」を描いてみたくなってきましたか?

そんな皆さんのために今回はジャンプ+、週刊少年ジャンプでご活躍中の3名の先生方から連載作品の1話目ネームをご提供いただきました!素敵な作品を作っておられる先生方がどんな風にご自分の作品の魅力をネームで伝えたのか、しっかり見せていただきましょう!

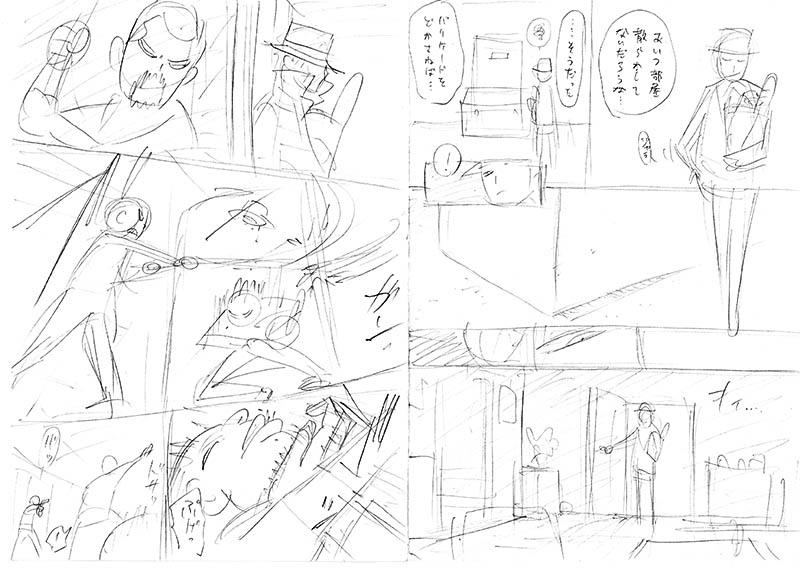

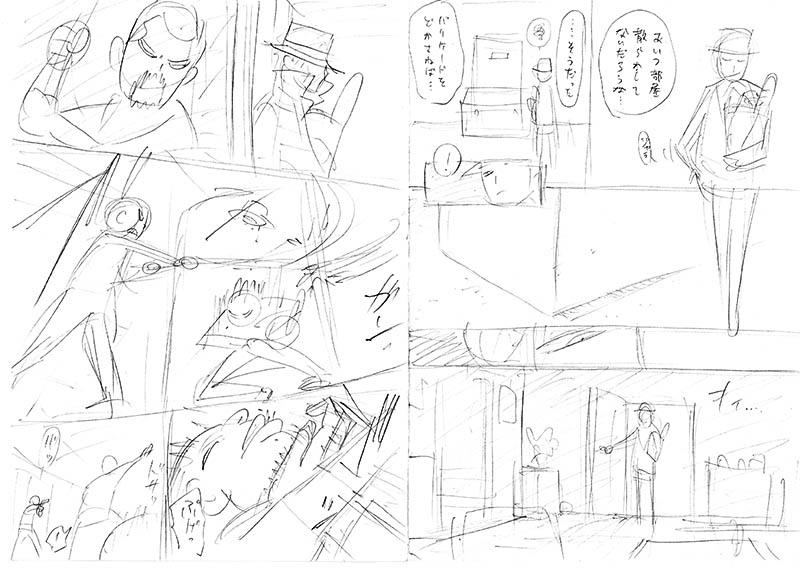

一人目はジャンプ+大人気作品「SPY×FAMILY」の遠藤達哉先生のネームです。

最初にお見せするのは、メインキャラクターのロイドが登場するシーンです。

ネームの線は少なめですが、ロイドのクールな表情や敵の焦っている顔はしっかりと伝わってきます。

表情はキャラクターの感情が一番見える部分なのでネームでもしっかり描いていきたいですね。

次はロイドのアクションシーンです。

ロイドと敵のコマごとのポーズが一目で見て分かるので、激しいアクションなのにかなり読みやすいです!

また、ラストでロイドが椅子を敵に叩きつけているコマでは、折れた椅子の破片も省かずにきちんと描いてくださっているので、こういったところから戦いの激しさが伝わってきます。

最後は娘のアーニャのロイドに対する印象が変わった瞬間を描いたシーンです。

作品の見せ場では、キャラクターが一番かっこよく見える演出が必要になります。

ここでは、アーニャの表情からロイドの後ろ姿がどれ程かっこよかったかが伝わることにも注目していただきたいです。もしネームの段階だからといってアーニャの表情を曖昧に描いてしまったとすれば、このシーンの魅力はここまで伝わらなかったと思います。

以上遠藤先生のネームでした!

描きこみが多い印象では無かったのですが、それぞれのコマで伝えたいことがきちんと伝わるネームになっていましたよね。たくさん描きこめば読みやすいネームになるわけではない、ということがよく分かりました。

遠藤先生、ご協力いただき誠にありがとうございました!

二人目はジャンプ+史上最速コミックス累計300万部を突破した「怪獣8号」松本直也先生のネームです。

まずは討伐された怪獣が見開きいっぱいに描かれたページです。

この世界での「怪獣」のイメージが伝わってきますね。

そして怪獣だけを描くのではなく、怪獣に押しつぶされた建物や信号機を描くことで怪獣の巨大さと「マジで今週中に終わるのかよ…」という怪獣専門の清掃業務を行うカフカの台詞に読者が共感できるようになっています。

こういった部分を伝えるために、一番見せたい怪獣以外の部分も描き込む必要があったことが分かりますね。

続いてカフカとレノが怪獣に遭遇するシーンです。スピード感がビシビシ伝わってきます!

キャラクター同士の位置関係が分かるように描写してくださっているので、激しい動きがあっても混乱せずに動きについていけますね。

また、カフカとレノが来ている防護服のデザインなど省略してよい部分は省略していることに注目です。

最後は1話のラストシーンです。

カフカが怪獣になったコマは原稿になった時に、窓の外に大きな月が出ていた背景が印象深かったのですが、ネームの段階からそういった演出がきちんと描かれています。

この背景が白い壁か大きな月が見えるかでこのコマの印象は大きく変わりますよね…。

こういった演出の部分はネームの段階から入れておく必要がありそうです!

以上、「怪獣8号」松本先生のネームでした!迫力がビシビシ伝わってくるネームでしたね。

それぞれのコマで見せたいものを自分で決めて、それ伝えるのに必要なものを丁寧に描く重要性が分かりました。

松本先生、ネームをお見せいただきありがとうございました!

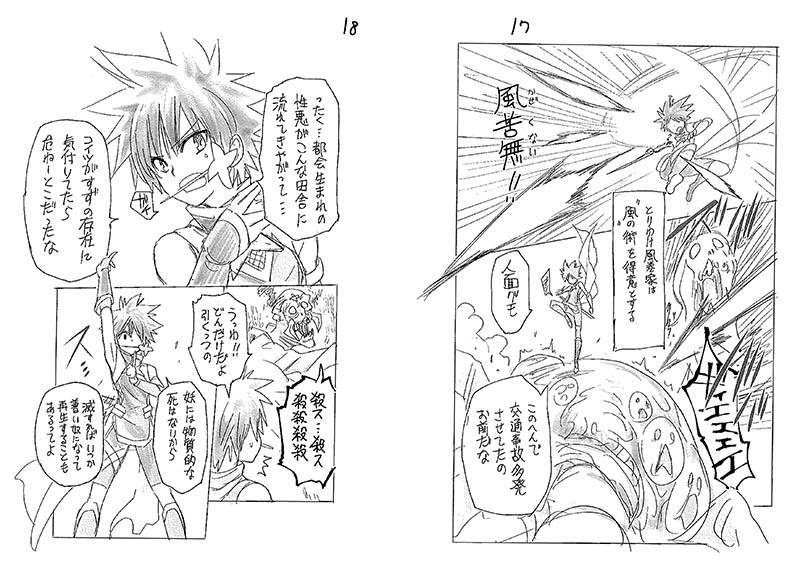

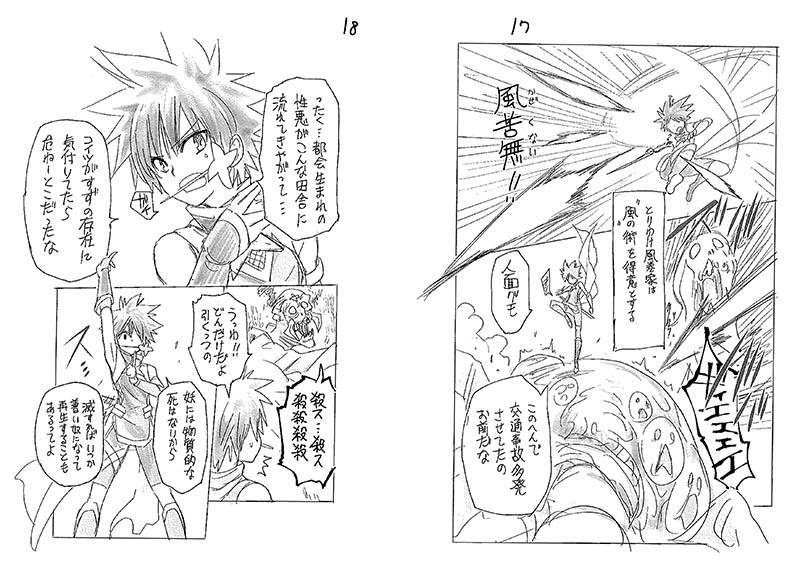

最後のお一人は週刊少年ジャンプで「あやかしトライアングル」を連載中の矢吹健太朗先生のネームです。

今回は連載会議用にかなり描き込みを多めにしたネームをご提供いただきました!もちろん、普段の週刊連載ではここまで描き込みの多いネームを作るのは難しいので、もう少しラフに描いたネームで打ち合わせを行っているそうです。なので、皆さんも「こんなに描き込まなきゃいけないのか!」とは身構えずに、矢吹先生のネームの魅力を探していきましょう!

最初にお見せするのは、すずの可愛さが目一杯表現されたシーンです。

すずが着ている洋服や靴も丁寧に描かれており、すずがどんな可愛いらしさを持った女の子なのかがよく伝わってきます!

「自分が可愛い/かっこいいと思うキャラクターはこれです!」ということが伝わるネームにすることが作品の魅力を伝えるネームを作る第一歩になりそうです。

次は祭里のアクションシーンです。

技の1つ1つの迫力が伝わってきます!かっこいいですね。

祭里がどんな忍者でどんな敵と戦うのかがよく理解できます。

決めポーズや決め台詞にはキャラクターの性格が映し出されるので、そういったシーンではキャラクターの仕草や表情の描写を丁寧するとキャラクターの魅力が伝わりますね!

最後に祭里が女の子になってしまう衝撃のシーンです。

女の子になった祭里をどう見せるかは1話の肝になるので、コマ割りや構図が正確に伝わるネームが求められます。

今回のネームは読者にどんな風に祭里を見せたいかがしっかり分かる内容になっていますよね!

読者をどうやって驚かせたいのか、頭の中にある作戦がネームを見た人に伝わるように描くのが大切なのかなと思います。

以上、矢吹先生のネームでした!

キャラクターの目までしっかり描き込まれていたので、キャラクターの感情が強く伝わってきましたね。

ここまで濃密なネームを描くのは大変かとは思うのですが、メインキャラクターの目だけはネームの段階から丁寧に描いてみるとキャラクターの魅力が伝わるネームになるかもしれません。

ここまで3人の先生方の素敵なネームをご覧いただきましたが、いかがでしたか?

線の密度は一人一人で違いはありましたが、どの先生も作品の魅力が伝わるネームになっていたと思います。

ネームは漫画の設計図であり、作品の出来不出来の半分はネームで決まるとも言われています。

ネームの時点から「読者の目」を意識して読みやすいネームを作ることは必ず作品の読みやすさにもつながるので、このブログの内容を参考に「読みやすいネーム」を意識して作っていただきたいです。

そして作品が完成したら、ぜひジャンプルーキー!に投稿又はジャンプ+にWeb持ち込みいただけると嬉しいです!!

編集部一同、いつでも皆さまの作品をお待ちしております。

最後になりますが、ご協力くださった遠藤達哉先生、松本直也先生、矢吹健太朗先生、本当にありがとうございました!

■少年ジャンプ+への持ち込みはコチラ↓

■現在募集中!

『世にも奇妙な物語×少年ジャンプ+ presents『奇妙』漫画賞』はコチラ↓

F田:本日はジャンプルーキー!編集部ブログのためにありがとうございます! まず初めに、「ぼくとねこ」をどのように思い付かれたのかお伺いしてもよろしいでしょうか?

F田:本日はジャンプルーキー!編集部ブログのためにありがとうございます! まず初めに、「ぼくとねこ」をどのように思い付かれたのかお伺いしてもよろしいでしょうか? you:去年の4月、1回目の緊急事態宣言に突入した時に、なにか描かねばというよく分からない義務感にかられて。じゃあとにかく毎日10枚ずつマンガを描いて、みんなが読めるようにしようと思って。それで描き始めました。

you:去年の4月、1回目の緊急事態宣言に突入した時に、なにか描かねばというよく分からない義務感にかられて。じゃあとにかく毎日10枚ずつマンガを描いて、みんなが読めるようにしようと思って。それで描き始めました。 O本:ははは

O本:ははは